湖北日报客户端讯 7月中旬,湖北省第九届高校青年教师教学竞赛结果揭晓,齐小伟一举拿下医科组一等奖。这是长江大学医学部“逐光教学创新团队”10年间在国家级、省级比赛中斩获的第9个教学竞赛一等奖。

“每次备赛都是对教学的重新打磨和创新。”团队负责人陈晓光说,“逐光教学创新团队”是一支老中青结合的团队,现有骨干成员20人。对一等奖的追求,也是团队老师们对教学水平提升的执着。为了把枯燥的医学理论讲活,他们深入临床一线“淘”典型病例,甘当学生施针的“患者”;毕业多年的学生遇到难题,深夜发消息求助,也总能收到他们的细致解答。厚厚的备赛教案堆满办公室,而比教案更厚重的,是他们那份“以赛促教、以教促学”的执念——让每一堂课都成为学生未来行医路上的“实战演练”。也正是如此,他们的学生也总是以“基础知识扎实、岗位技能过硬、综合素质较高”广受用人单位赞誉。

跑遍各大医院寻案例

只为找到适合课堂的典型病例

医学课堂如何告别“纸上谈兵”?这是团队负责人陈晓光教授从教二十年来一直在探索的课题。他主讲的《医学影像检查技术学》《医学技术导论》等课程亟需理论与临床深度融合。为此,他构建了“以问题和案例为基础的导学式”教学模式。

为建好健全课程案例库,陈晓光几乎“骚扰”遍了在不同地市医院工作的同学和学生。一次,为寻找Currarino综合征的影像病例,他寻遍荆州地区医院无果,又直奔武汉专科大医院,“找到病例的那一刻,他痴痴地笑了。”自此,同事朋友经常戏谑他是找病例的“痴人”。

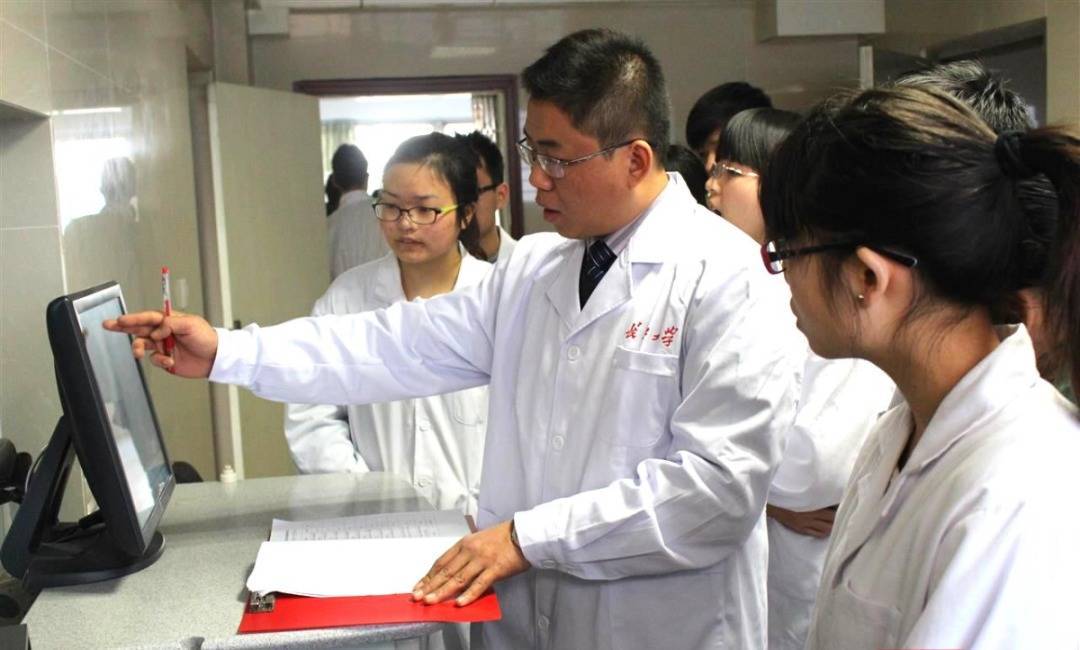

陈晓光在课堂上

“光有案例还不够,我们要带学生‘早临床、多临床、反复临床’。”为实现理论教学与临床实践的“无缝对接”,陈晓光利用周末和课余时间,坚持带领学生到附属医院放射科见习实训。这一习惯,从2007年延续至今,风雨无阻。曾受教于陈晓光的2013届毕业生刘忠至今感念:“我记得当时陈老师非常忙,但他还是会牺牲周六周日时间带我们在医院见习。现在我自己当老师了,特别敬佩他能把周末时间奉献给学生。他的不辞辛苦,让我们在掌握理论知识的同时,更早具备了临床思维和实操能力。这种言传身教,影响了我现在的教学方式。”

同样致力于将枯燥理论转化为生动课堂的,还有护理系的彭芳老师。她基于智慧平台,在《儿科护理学》课程中开展“案例驱动式”教学。她以真实临床案例为教学主线,通过阶梯式问题设计引导学生深度思考。课堂上,学生们分组结合临床和文献报道研讨护理方案,教师则适时点拨、即时反馈,这种将临床情境和学科发展前沿深度融入教学的模式,既保持了学术高度,又赋予了课堂活力,挑战与趣味并存。她的教案本上密密麻麻记录着学情分析、创新设计和教学反思,每一页都凝聚着对教学的精益求精。“彭老师的课上,师生交流多、案例多、学生活动多,没人打瞌睡玩手机。”2025届毕业生赵树萱评价道,“不仅能学到方法和技能,还提高了解决复杂临床问题的能力,对后续学习和临床工作帮助很大。”

一堂好课的诞生,离不开对教学细节的极致追求。在团队中,从教44年的老院长任伯绪教授是公认的“教学工匠”典范。陈晓光回忆:“我们经常挑灯夜战,团队集体备课到夜深人静。任教授总是全程参与,一份份教学设计方案、一个个PPT课件,连标点符号都要逐一推敲,他以身作则的严谨治学态度,深深影响着我们这些后辈教师——教育无小事,每个细节都关乎育人质量。”

在“创新引领、以赛促教”理念指导下,医学部形成了“教学-竞赛-反思-提升”的良性循环。自2014年陈晓光首获湖北省青教赛理科组一等奖,团队每位成员更深刻体会到“传帮带”的力量,此后,医学部在政策层面加强制度保障,管理层面优化资源配置,实践层面形成“老带新、强带弱”的帮扶网络,“传帮带”成了医学部的传统,也是“逐光”团队的优良基因。截至目前,团队陈晓光、费杨、杨飞、彭芳等成员已在国家级以及湖北省青教赛和教创赛中累计摘得9个一等奖,“逐光”团队力量不断壮大。

陈晓光(中)参加教创赛时与任伯绪(左)、 周敏(右)合影

“从追寻光到成为光,离不开团队精神的强力支撑,我们要把这种精神传承下去。”费杨教授说。备赛中,团队教学专家、获奖教师全程指导参赛教师,青年教师全力协助参赛教师;课堂外,通过示范课、研讨会及工作坊等形式交流教学经验。这种传帮带、勤交流的文化最终惠及学生:医学部学风日益浓厚,学生表达能力、协作精神显著提升,“比学赶帮超”蔚然成风。

甘当学生练针“患者”

以身示范培育良医

精湛医术的传授只是起点,医者仁心的塑造才是育人核心。“逐光”团队的老师们深知,培养一名好的医、护、技工作者,不仅要“授业解惑”,更要“传道铸魂”,将崇高的职业道德和社会责任感融入教学的点滴。

课堂教学

“培养有能力、有仁心、有温度的医护技人才,是我们的初心与追求。”今年五十多岁的护理系教授周红坚定地说。在她和课程团队持续13年的实验教学中,“情境化角色体验”已成为特色教学模块:学生们通过互换医患角色,在高度仿真的临床场景中领悟医疗服务的真谛。从静脉穿刺到生命体征监测,这些基础临床技能的实训室里,总能看到教师们以身示范的身影。“记得第一次静脉穿刺时手都在发抖,是老师们挽起袖子让我们在她们的手臂上练习。”2006届护理系毕业生王辉丽的回忆里满是感动。提到此事,周红教授只是说:“每个护理教师都甘当学生操作练习的‘标准化病人’,这是作为教师应该做的。”

周红与学生谈心

这种以身作则的示范,让“尊重患者、理解患者”的理念在学生心里悄然扎根。“在老师身上,我看到了医护人员对患者及家属的深切关怀。”王辉丽至今清晰记得周红教授指导铺床、无菌操作等基础护理技术时的场景。“周老师指导的时候很心细,她总会告诉我们‘为什么要这样做’,而且一定是‘从患者的角度出发’。”王辉丽回忆道,“她想的做的,全是站在病人的角度。”这种“以患者为中心”的思维方式,通过每一次示教、每一句讲解深深镌刻在学生心中。

课堂教学

如今,“逐光”团队的医德教育课堂早已延伸至课堂外。费杨老师会带领学生深入社区,开展孕产妇健康指导。“我们会为产妇提供母乳喂养和新生儿照护的指导,这不是教学大纲的硬性要求,但我们会作为服务社会的实践活动自发地去做。”费杨介绍。她们的线上答疑群24小时待命,随时响应求助。

“很多产妇生完孩子后,在母乳喂养上会遇到很多困难,常常不知找谁求助。我们能运用所学去指导她们,解决实际问题,这种成就感是课堂里难以体会的。”学生赵树萱说。不少同学通过实践也更加懂得,白衣天使的使命不仅是治愈疾病,更是守护生命每一程的尊严与希望。

毕业十几年

老师还是一直在线的“活教材”

“毕业十几年了,只要我有问题,光哥都会随时指导我。”提起团队的老师们,2013届毕业生刘忠充满感激。如今已成为榆林职业技术学院骨干教师的他,依然习惯称陈晓光教授为“光哥”,这个亲切的称呼,源自学生时代那份如兄长般的关怀。

陈晓光临床带教

来自陕北的刘忠,初入大学时曾倍感不适。“9月份特别热,心里烦躁,人生地不熟,加上专业调剂,我真一度不想读了。”而转折点出现在陈晓光接手他们班后。“陈老师会细心了解每个学生的情况,像老中医‘把脉’一样精准诊治。”得知刘忠不适应学校生活但热爱篮球,同样喜欢打球的陈晓光,会在繁忙工作之余挤出时间。“每隔一两周他就约我打球,在球场上一边切磋球技,一边开导我,帮我解决问题。”逢年过节,陈晓光也会招呼刘忠去家里吃饭,以解他的思乡之情。“餐桌上永远备着我最爱吃的饺子,那热气腾腾的家的味道,我永远都忘不掉。” 这些润物无声的关怀,不仅温暖了游子的心,更重塑了一个青年对医学事业的热爱。

而这份情谊,也并未因毕业而中断。2022年,初登讲台的刘忠在备课磁共振成像内容时遇到难题。“一遇到问题,我就给他发微信请教,他当天肯定会回复。有时在开会,那就晚上给我详细地指导——需要什么课件、有什么不懂,他都倾囊相授。”从湖北荆州到陕西榆林,从学生到同行,陈晓光始终是刘忠专业成长路上最坚实的后盾。刘忠感慨:“光哥毕业后持续的指导,更让我懂得如何做一名负责任的老师,他是我一生的老师!”

陈晓光临床带教

对于团队青年教师段梦昀而言,导师任伯绪教授是照亮她前行之路的“守护之光”。即便身兼行政要职,任教授始终践行着“学生的事是天大的事”的承诺。攻读研究生期间,她的课题涉及一项当时院内尚未成熟开展的技术。面对技术瓶颈和资源匮乏,段梦昀一度焦虑万分,实验进度受阻。得知段梦昀的实验困境后,任教授立即联系了国内在这方面做得最好的几所大学和研究所,让她去学习新的实验技术。

“他不仅帮我联系到了对口的学习单位,还细致地帮我规划了短期访学的方案,亲自写信推荐。更让我感动的是,考虑到跨校学习的实际困难,他还在经费上给予支持。”段梦昀动情地回忆。“每次约任教授汇报进展或困难,无论他正在开多重要的会议,只要情况允许,他总会第一时间安排时间见我,或者在看到留言后第一时间回复我的信息,他不仅是学术导师,更是我们成长路上最坚实的后盾。他教会我,真正的师者,是能看见学生的困境,并用行动为学生‘架桥铺路’的人。” 这段经历不仅让段梦昀顺利攻克了课题难关,高质量完成学业并留校任教,更在她心中种下了关爱学生、乐于助人的种子,如今她也以同样的热忱指导着自己的学生。

用人单位普遍赞誉

他们的学生专业强医德高

在用人单位眼中,长江大学医学部的毕业生值得信任。“基础知识牢、岗位技能强、综合素质优。”荆州市中心医院放射科主任刘四斌如此评价。“逐光”团队扎实的培养带来了亮眼的成绩,目前,长江大学医学部临床医学专业学生的执业医师通过率长期位列省属高校前茅;毕业生进入各大医院后很快成为业务骨干。学生“天使健康行实践团”“天使健康行暑期社会实践项目”先后受团中央表彰。近年来,学生在“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛、“泰山杯”全国医学影像技术专业大学生(本科)实践技能大赛、中国大学生医学技术技能大赛及湖北省大学生医学虚拟仿真实验技能大赛等省部级以上竞赛中获奖150余项。

这些育人成果的背后,凝聚着医学部教师对教学质量的不懈追求,他们为医疗卫生事业输送了大量“用得上、干得好”的骨干力量。更可贵的是,学生们已将课堂所学内化为守护生命的职业本能。一位在校学生对此深有体会,他从未想过救死扶伤的使命会如此突然地降临,“以前总觉得毕业后才有资格救人。”这位同学回忆道。然而,在一次篮球活动中,当同伴突然晕厥倒地时,他迅速运用所学知识冷静地进行基础急救,并协助随后赶到的120医护人员进行转运,为同伴争取了宝贵时间。事后,他激动地给老师发去信息:“老师,我现在就开始感受到救死扶伤的价值和意义了!”而这并非个例,扎实的技能训练和融入骨髓的责任感,让长大医学部的学生在关键时刻能够沉着应对。

而“逐光”团队的育人视野,从未局限于校园之内。服务社会、健康宣教是团队赋予学生的重要一课。在任伯绪老院长提出的医学生“八个一”职业素质教育理念指引下,医学部将社会服务融入人才培养全过程——组织博士团队进医院联合做研究、考取救护员证书后向企业开展急救知识与技能的公益培训、担任急救科普公选课的助教,向非医学专业同学传授急救技能、自发创建急救科普微信公众号等。一系列社会服务项目,不仅是技能的传递,更是职业价值感和社会责任感的升华。团队成员邓文芳老师说,最初,学生们可能会觉得任务重、挑战大,但随着学习的深入和服务的开展,他们收获了能力、认可,也逐渐热爱社会实践工作。

邓文芳参加教创赛时与团队合影

“当我们刚进入学校时,看到任教授、周教授他们在讲台上熠熠生辉的样子,感觉他们就是我们心目中的光。在他们的引领下,我们有幸在教学路上成长,逐渐也成了一束光。成为光之后,我们便一路手把手地指导更年轻的老师,让他们也变成光。在这个团队,每个人都可以成为光,去照亮其他人,照亮更多求知若渴的学子。”采访最后,费杨将“逐光”的内涵娓娓道出。

惠红网提示:文章来自网络,不代表本站观点。